前回のメルマガでは、Automotive SPICE(ASPICE)のアセスメントを継続的に活用するうえで、アセッサーの存在の重要性を解説しました。ASPICEアセッサーを目指すには、ある程度のプロセス経験を積まれた上でintacs認定トレーニングから学習を始めるのが一般的です。

しかし、intacs認定トレーニングの座学や演習で理論を学んだあと、「実務でどのようにアセスメントを進めればよいかイメージが湧かない」「自社の開発スケジュールや製品特性との整合をどうとればいいか分からない」などの声が多いのも事実です。実際、認定トレーニングでは体系的な知識は得られるものの、現場の制約や製品固有の事情に合わせて活用するには、さらなる経験やスキルが必要になる場合が多いのです。

そこで今回は、intacs認定トレーニングと当社のアセッサースキル基礎トレーニング・共同アセスメントを組み合わせて、“使える力”を身につける方法を中心にご紹介します。特に、「座学の理解」から「現場対応力」へとステップアップするために効果的なアプローチを具体例とともに解説します。

________________________________________

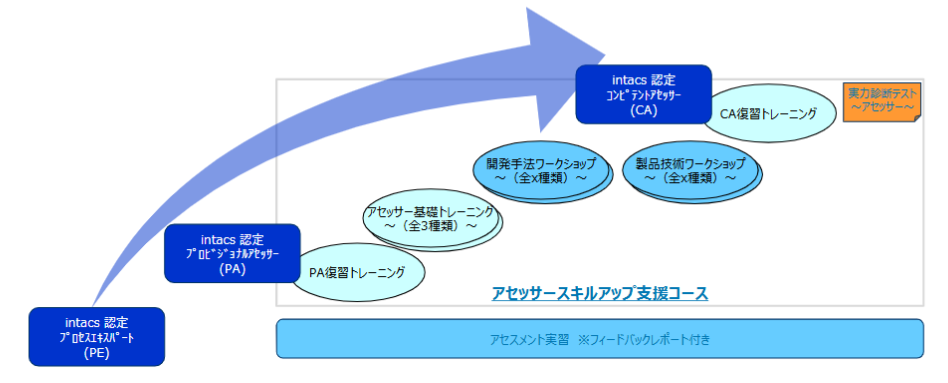

私たちが提唱しているアセッサー育成の全体像を図示したものが以下の図になります。

この図に沿ってアセスメントスキルの向上に向けた各施策をご紹介いたします。ここでは、

1. intacs認定トレーニングでの学習

2. 実務に即したアセッサースキル基礎トレーニング

3. 共同アセスメントによるOJT(SOJT)

という三段階を基本とし、最終的にリードアセッサー(CA)を視野に入れる流れをご説明します。

________________________________________

2-1. 体系的な知識・評価方法の習得がカギ

ASPICEアセッサーを目指すうえで、まずはintacs認定トレーニングを受講し、ASPICEのプロセスモデルや評価手法を体系的に習得することは非常に有効です。たとえば以下のメリットがあります。

• 体系的な知識の習得

o ASPICEのプロセスモデルや、各プロセスの目的・成果物などを理論的に整理しやすく、抜け漏れを減らせる。

o 同じプロセスでも、異なるプロジェクトや製品に適用する際の共通点・違いを軸立てして把握できる。

• 体系的な評価方法の理解

o アセスメントの進め方や観点を体系的に学ぶことで、独学では得にくい「評価基準」の全体像が明確になる。

o さまざまな規模・業界のプロジェクトに対して、一定の評価を行うための基盤が得られる。

2-2. 2024年10月からの新トレーニング体系 ~ASPICE 4.0への対応~

ASPICE 4.0対応にあわせて、2024年10月にintacsのトレーニング体系が刷新されました。日本でも2025年3月からこの新制度が開始となり、これまでの認定トレーニングとは異なるステップが追加されています。

• 新しく設置された「intacs認定Process Expert(PE)トレーニング」

o PEは、アセッサー資格とは区別され、プロセス改善推進者や品質保証担当者、プロセスの専門家を目指す人を広く対象にした資格です。

o PEの資格を持っていることが、intacs認定Provisional Assessor(PA)トレーニングを受講するための前提条件になります。

o カリキュラムでは主要プロセスの詳細な解説や演習、プロセス改善に関する基本的な考え方を体系的に学ぶため、実務現場でのプロセス導入や改善に役立ちます。

このように、intacs認定トレーニングは「PE → PA → CA」という形で、より基礎を固めつつアセッサーとしてのスキルを段階的に向上させていく体系に変わりました。

________________________________________

ただし、intacs認定トレーニングを修了しただけでは、実際の現場でアセスメントを主導できるかどうかにはギャップが残ることも少なくありません。理論を頭で理解している段階と、実務の現場でその知識を活かせる段階のあいだには、いくつかの壁があるためです。

当社では、これまで多くのアセッサーを育成してきた経験から、座学中心の学習だけでは身につきにくい実践的スキルを非常に重視しています。たとえば、以下の5つはアセスメント現場でしばしば必要となる代表的な基礎スキルです。

1. PAM(Process Assessment Model)の知識

o ASPICEのプロセスモデルを深く理解し、アセスメント対象のプロジェクトや組織の特性を加味して、プロセスや作業成果物との関連を論理的に把握できる力。

o 例)「ECU開発などの特性を踏まえ、どの成果物がどのプロセスに紐づくかを正確に把握できる」など。

2. アセスメント対象ドメインの知識

o アセスメント対象の製品や技術の特性を理解し、プロセス的な合理性を判断できるかどうかが大きなカギとなる。機能安全、サイバーセキュリティ、機械学習などに加え、対象システム自体の技術的知識が必要。

o 例)「どのようなアルゴリズムを使っているのか」「部品サプライヤーとのやり取りがどこで発生するのか」などを理解した上で評価する。

3. インタビュースキル

o 開発チームや関係者から必要な情報を引き出すための質問力・コミュニケーション力。

o 例)「『その仕様はなぜそうなっているのか』という背景をインタビュー時に自然に聞き出し、評価に活かす」など。

4. コンソリデーション(評価結果の集約)スキル

o インタビューやドキュメントレビューで得た情報をPAMに基づいて多面的に整理し、プロセスリスクを論理的にまとめる力。

o 例)「複雑な問題が発生している場合に、どのプロセス要素に起因する課題なのかを切り分ける」など。

5. 報告スキル

o 組織やチームに向けてアセスメント結果を的確に伝え、改善アクションへ導く力。

o 例)「開発現場が納得できる具体的な指摘・提案を示し、次のアクションがイメージできるように提示する」。

intacs認定のPEやPAトレーニングではASPICE全体の考え方やプロセス改善の基礎理論を広く学べますが、とくに上記の2~5はOJTや実務演習のような現場感覚が伴う学びで磨かれる部分が大きいと言えます。

________________________________________

4-1. アセッサースキル基礎トレーニング

当社の「アセッサースキル基礎トレーニング」では、この5つの基礎スキルを総合的に伸ばせるよう、座学と演習、そしてアセスメントツールAXIOMを活用した実習を組み合わせています。

AXIOMは、ASPICEアセスメントのプロセスを可視化しながら効率的に進められるツールとして、共同アセスメントによるアセッサー育成の一環として多くの企業でご活用いただいています。たとえば、インタビュー計画をAXIOM上で策定し、その内容をリアルタイムで共有・集約できるため、見落としや漏れを最小限に抑えられます。

• 狙い:

o intacs認定トレーニングで学んだASPICEの全体像を、具体的な場面で使える形に落とし込む。

o 5つの基礎スキルを細分化し、受講者それぞれの課題を可視化して重点的に克服する。

o AXIOMの基本操作や評価管理機能を習得し、アセスメントを一元的に管理する力を身につける。

4-2. 共同アセスメント(SOJT:構造化されたOJT)

基礎トレーニングのあとは、実際のアセスメントプロジェクトに参加しながらアセスメントスキルを高める共同アセスメント(構造化されたOJT:SOJT)を実施することで、さらに実務寄りの経験を積むことができます。

• SOJTとは?

o 一般的なOJTよりも学習目標やスキル項目を事前に明確に定義し、「どの場面でどのスキルを伸ばすか」を意図的に設計する方法。

o アセスメント計画から報告までの一連のプロセスを「学びの機会」として捉え、どこで何を学べたのかを振り返りやすい仕組みを整えています。

• AXIOMを活用した実践的なSOJT

o AXIOM上でアセスメント計画、インタビュー戦略、ドキュメントレビュー観点などを一元的に管理。

o 指導担当の熟練アセッサーは、受講者の解釈や見落としをリアルタイムで把握し、必要に応じて即座にフィードバックが可能。

o 経験者と未経験者がペアを組み、短期間で集中して実践知を身につけられる。

• 共同アセスメントの流れ:

1. 事前準備: アセスメントの目的・対象プロジェクトの特性、インタビュー戦略をAXIOMに登録し、インタビュー観点・作業成果物レビュー観点を整理。

2. 実施: 熟練アセッサーとペアを組み、AXIOM上の情報も参照しながらアセスメントを進める。疑問点は都度フィードバックを受け、スキルアップにつなげる。

3. 振り返り: インタビュー手法や原因分析、レポート作成を評価し、5つの基礎スキルの習熟度を確認。改善ポイントを明確にする。

このように、座学や演習だけでは得られない“現場対応力”を、実際のアセスメントとツール活用を通じて段階的に身につけるのが特徴です。短期間でも集中した学びが得られ、受講者自身が「現場で使える」という感覚をつかみやすくなります。

________________________________________

5つの基礎スキル+SOJT+AXIOMを組み合わせた当社のアセッサー育成プログラムを活用し、自社内の体制や人材レベルに合わせて包括的な育成計画を立てることが重要です。

• 1. スキルアセスメントの実施

o 事前にワークショップを開催し、候補者それぞれの得意分野・苦手分野を可視化。

o インタビュースキルに強いが技術的知識が弱い人、あるいは技術的知識は豊富だが報告スキルに課題がある人など、優先的に強化すべきポイントを明確にする。

• 2. アセッサースキル基礎トレーニング+共同アセスメント(SOJT)

o 座学・演習・AXIOM活用→実務体験(SOJT)→振り返りのサイクルを回し、実践的なスキルを着実に習得。

o 特にOJT中のフィードバックで、開発現場に合わせた評価のコツやコミュニケーション手法を学べる。

• 3. 評価制度との連携

o アセッサー育成プログラムの実績が社内評価やキャリアパスに反映されるよう仕組み化することで、個人のモチベーション向上と組織としての品質向上を同時に図る。

リードアセッサー(CA)を目指す方へ

現在、当社ではリードアセッサーを目指す方のための新しいトレーニングを開発中です。リードアセッサーとして組織を牽引するには、CA(Competent Assessor)の資格取得が必要となります。CA資格取得の条件には、CAトレーニングの受講と試験合格に加え、以下が求められます。

• アセスメントチームメンバー(サポートアセッサー)として5回以上のアセスメント経験を積む

o 経験の積み重ねがスキルを確立するため、一定のアセスメント回数がルール化されています。

• オブザベーションへの合格

o 熟練アセッサーの指導の下で、CA候補者がリードアセッサーの役割を担う実習を実施し、リードアセッサーに必要なスキル(intacs規定に基づく)を身につけているかを評価(オブザベーション)されます。

この新トレーニングでは、チーム全体の評価計画を主導し、組織全体の品質戦略をリードするために必要な「統率力」「高度な分析力」「報告スキル」をさらに強化するカリキュラムを予定しています。実際のアセスメント経験を活かしながら、キャリアアップを目指したい方には最適なプログラムです。

________________________________________

次回のメルマガでは、継続的なアセスメントを社内文化として根付かせるためのポイントについて解説します。たとえば、継続的なアセスメントを「一部の専門家だけの取り組み」に終わらせずに「開発・QA・マネジメント層が一体となって推進していく」ためには何が必要か、どんな注意点があるのかなど、これまでの実績から得たノウハウをまとめてご紹介します。

________________________________________

「新しいintacs認定トレーニング、アセッサースキル基礎トレーニング、共同アセスメントなどにご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社の状況に合わせたプログラムをご提案いたします。

また、4月16日にアセッサー育成に関する紹介セミナーを開催いたしますので、ぜひ下記よりお申込みください。

[新トレーニングラインアップ紹介セミナー アセッサー育成特集]

https://biz3.co.jp/publictraining/6964

2025/4/2 田渕 一成