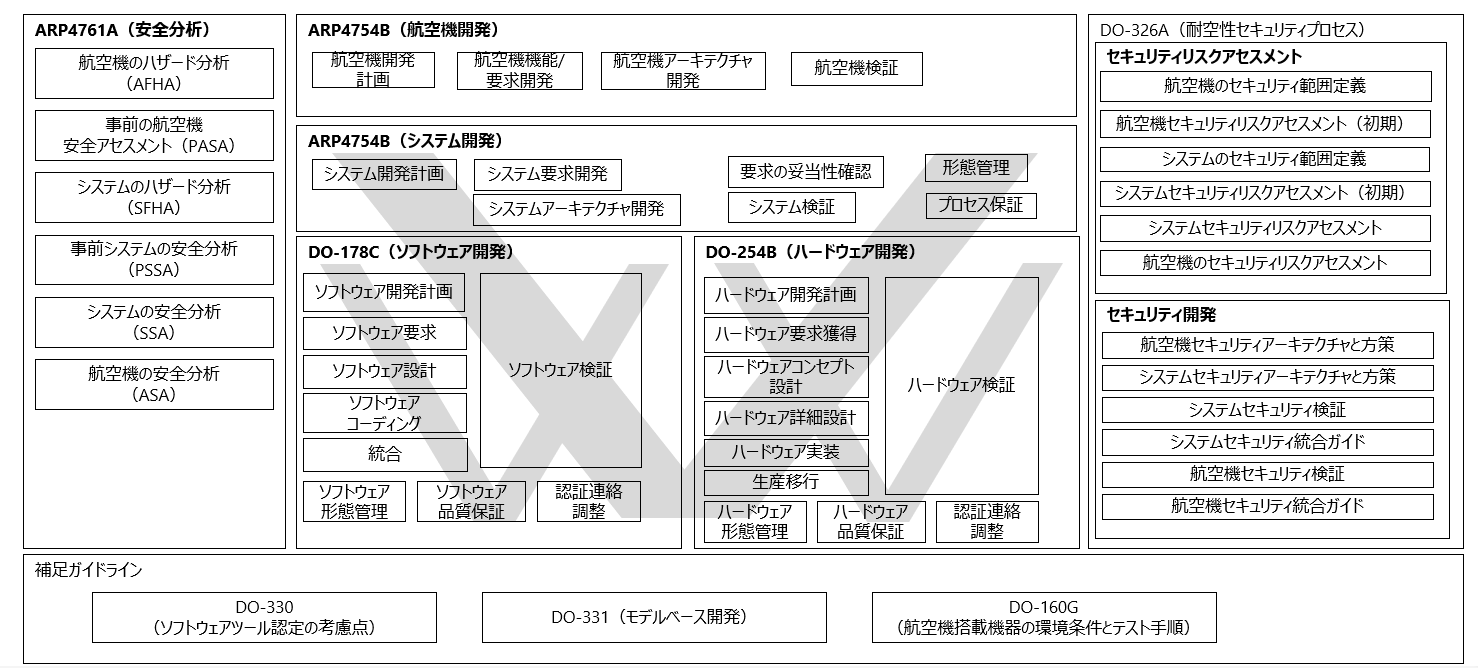

3. 民間航空機システム開発で遵守すべきガイドラインの概要

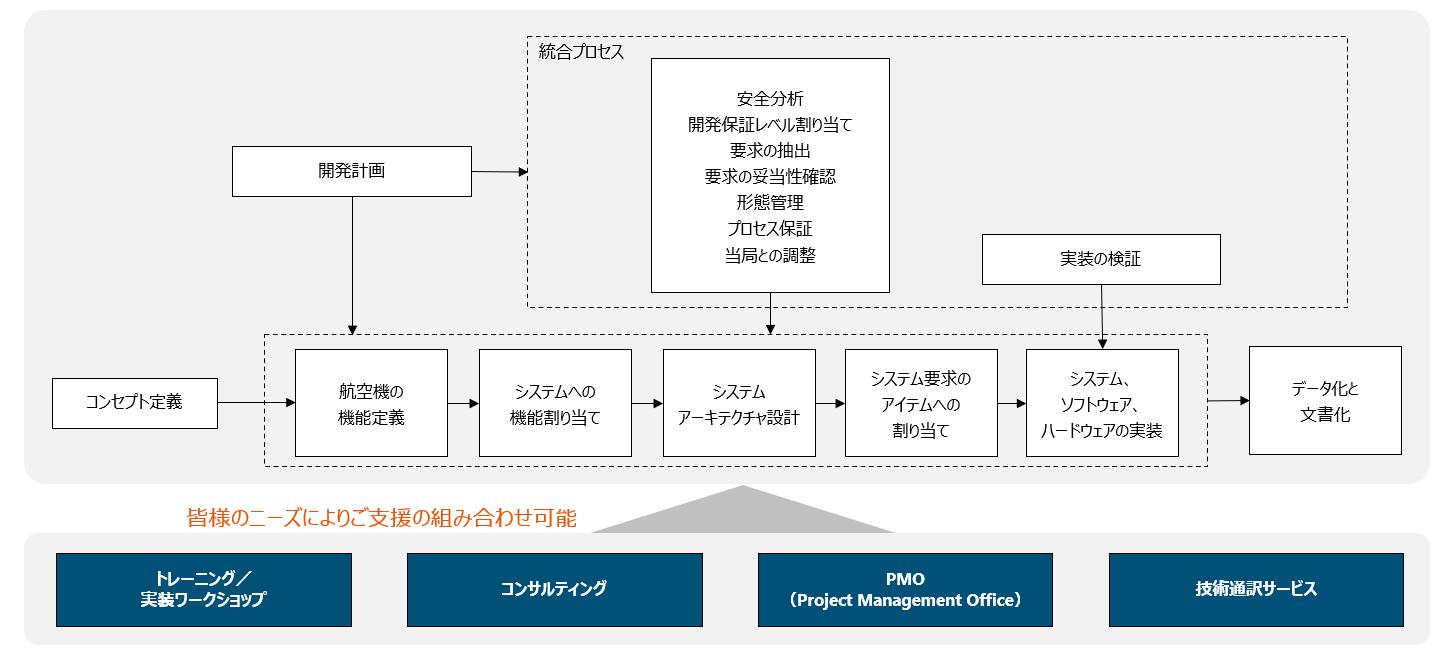

本節では、民間航空機システム開発において、順守すべきガイドラインの概要を解説します。また、自動車業界から参入する視点で、車載システム開発に適用されている規格・標準との差異や類似点も示します。システム開発の全体像を「V字モデル」の観点から図示し、開発プロセスの各ステップで必要となるガイドラインを概観していきます。

システム全体のV字モデル

システム開発計画(認証計画を含む)

システム要求開発

システムアーキテクチャ設計

詳細開発(ハードウェア開発、ソフトウェア開発)

システム検証

要求の妥当性確認

これらの段階を管理する際に、各種ガイドラインで示される要求事項を満たしながら文書化・トレーサビリティを確保し、さらに安全性やセキュリティを保証していくことが重要です。

システム開発のガイドラインの全体像 3-1. ARP4754B(システム開発)

ARP4754Bは、航空業界におけるシステム開発全般を定義する推奨ガイドラインです。運用コンセプトや上位要求を起点に、システム要求開発、システムアーキテクチャ設計、ハードウェア・ソフトウェアへの要件割り当て、統合・検証までのプロセスをV字モデルに従って体系的に示しています。

特徴

システム開発の全プロセスで満たすべき目的(オブジェクティブ)の定義

トレーサビリティとドキュメンテーションを重視

安全分析(ARP4761A)やソフトウェア開発(DO-178C)など関連ガイドラインとの連携

車載システム開発(Automotive SPICE)との類似性

自動車業界の開発現場ではAutomotive SPICEが利用され、要求抽出(SYS.1)、システム要求分析(SYS.2)、システムアーキテクチャ設計(SYS.3)、システム統合および統合検証(SYS.4)、システム検証(SYS.5)といったプロセスが定義されています。

ARP4754BとAutomotive SPICEの共通点

要求管理 → 設計 → 統合 → 検証というV字モデルを踏襲

安全規格(ARP4761AやISO 26262等)との連携

HW開発、SW開発とのつながり

航空と自動車では用語や内容の粒度、プロセスの建て付け等に違いはありますが、「高い安全性を確保するためには開発プロセスが重要」という思想は共通しています。

3-2. ARP4761A(安全分析)

ARP4761Aは、航空機システムの安全分析(Safety Assessment)にフォーカスしたガイドラインです。FHA(機能的危険要素の分析)でハザードを特定し、PSSA(予備的システム安全評価)、SSA(システム安全評価)などのプロセスを通じて開発保証レベル(DAL)を割り当てることで必要な安全対策を決定します。

主な手法

FHA(Functional Hazard Assessment): 潜在的な危険事象とその影響度の洗い出し

PSSA(Preliminary System Safety Assessment): アーキテクチャ段階で安全要求と低減策を検討

SSA(System Safety Assessment): 実装後に安全目標が達成されているか検証(故障モードや共通原因解析なども含む)

開発保証レベル(DAL)

DAL A(壊滅的(Catastrophic))~DAL E(軽微(Minor))

DALが高い重大な機能にはより厳しい検証、独立性のあるレビュー、成果物の管理を適用

自動車業界のISO 26262との比較

自動車向け機能安全規格ISO 26262でも、コンセプトフェーズでハザード分析・リスクアセスメント(HARA)を行い、ASIL(A~D)を安全要求に割り当てます。

ARP4761AとISO 26262の共通点

危険事象の洗い出し → 安全要求の導出 → システム設計へのフィードバックの流れ

FMEAやFTAなどの故障解析手法

リスクレベルに応じたプロセスの厳格さ

DALとASILは厳密には1対1対応ではありませんが、「リスクに応じた段階的な安全対策」という概念は共通しています。

3-3. DO-178C(ソフトウェア開発)

DO-178Cは、航空機に搭載されるソフトウェア開発のための事実上の標準ガイドラインです。ソフトウェア開発プロセス全体を「計画、要求定義、設計、コーディング、統合、検証、認証の調整」に分け、各プロセスで満たすべき目的(オブジェクティブ)と成果物が示されています。主要な活動は次のとおりです。

開発計画の策定

ソフトウェア開発計画、検証計画、形態管理(構成管理)計画、品質保証計画などを作成し、手順や基準を明確化

要求・設計・実装

要求を高レベル要求(HLR)と低レベル要求(LLR)に分割

トレーサビリティ(要求⇔設計⇔コード⇔テスト)の確保

検証(Testing, Review, Analysis)

DALに応じてカバレッジ基準や独立性(独立検証チームの設置)を厳格化

構成管理・変更管理の徹底

車載ソフトウェア開発(ISO 26262 Part 6、Automotive SPICE SWE.1~6)との共通点

ISO 26262 Part 6

ソフトウェア開発のV字モデルが定義

モデルベース開発やオブジェクト指向開発にも対応

ASIL Dレベルでは厳密な検証やレビューの独立性が必要

Automotive SPICEのSWEプロセス

SWE.1(SW要求分析)→ SWE.2(ソフトウェアアーキテクチャ設計)→ SWE.3(詳細設計・コーディング)→ SWE.4(単体テスト)→ SWE.5(ソフトウェア統合検証)→ SWE.6(ソフトウェア検証)という流れ

能力レベル2以上(管理されたプロセス)を達成すると、DO-178Cに類する文書管理や検証プロセスを十分整備した状態となる

航空のDAL Aソフトウェアは、自動車のASIL D相当の厳格さとイメージが近く、両業界の高信頼ソフトウェア開発は多くのベストプラクティスを共有できます。

3-4. DO-254B(ハードウェア開発)

DO-254は、航空機に搭載される電子ハードウェア(FPGA、ASIC、回路基板など)の開発ガイドラインです。ハードウェア開発でもソフトウェア同様に開発保証レベル(DAL)を割り当て、要求定義から設計、実装、検証までのプロセスを詳細に規定します。

ハードウェア開発プロセス

要求定義 → コンセプト設計 → 詳細設計 → 実装(論理合成、基板レイアウト) → 検証(レビュー、シミュレーション、実機試験など)

トレーサビリティの確保、構成管理の徹底

DALの区分

重大度に応じてA(最も厳格)~Eまでの開発保証を要求

車載ハードウェア開発との類似性

ISO 26262 Part 5

Automotive SPICE 4.0のHWEプロセス

HWE.1(HW要求分析)→ HWE.2(HW設計)→ HWE.3(HW設計の検証)→ HWE.4(HW要求の検証)

ハードウェアサンプル作製は対象外であるが、サンプルを作成するためのデータ生成は含まれる。

ハードウェア開発にもV字プロセスを適用し、品質と安全を保証

航空でのハードウェア品質保証の手法(DO-254B)は、FPGAやASICのような複雑なハードウェアに適用されます。複雑度が低いアナログ回路やディジタル回路に対する厳格な規格が存在しないため、DO-254Bを適用するか、適切な他プロセス(例えば、Automotive SPICE 4.0 HWEプロセス)を適用します。

3-5. DO-326A(サイバーセキュリティエンジニアリング)

DO-326Aは、航空機や関連システムのサイバーセキュリティ対策をライフサイクル全体で実施するためのガイドラインです。脅威分析(TARA: Threat Assessment & Risk Analysis)によるリスク評価や、セキュリティ要求定義、セキュリティ検証、運用監視などがプロセスとして定義されています。

主な活動

脅威・リスクの識別と評価

セキュリティ要求の策定

セキュリティ検証(脆弱性評価、ペネトレーションテストなど)

運用時のインシデント対応策の準備

車載サイバーセキュリティ(ISO/SAE 21434、Automotive SPICE for CS)との共通点

ISO/SAE 21434

自動車のライフサイクルを通じたサイバーセキュリティ要求を定義

予防的アプローチと継続的監視の重要性

Automotive SPICE for CS

Automotive SPICEにセキュリティエンジニアリング活動を追加

SEC.1~4などセキュリティ要求抽出、サイバーセキュリティ実装、リスク処置の検証と妥当性確認、サイバーセキュリティリスク管理といったプロセスを設定

航空と車載で脅威シナリオは異なりますが、「開発の早期段階からセキュリティ要求を組み込み、継続的にリスクを管理する」という考え方は共通し、今後ますます重要度が高まる分野です。

3-6. 他の補足ガイドライン(DO-330、DO-331)

1.DO-330(ソフトウェアツール認定の考慮点)

概要

開発支援ツール(要求管理ツール、自動コード生成ツール、テスト自動化ツールなど)の信頼性を確保するためのガイドライン

ツールによる不具合が製品に影響しないよう、ツール認定手順を定義

ISO 26262との関係性

ISO 26262-8で定義されるTCL(ツール信頼レベル)の考え方と同様

安全上重要なツールほど、より厳格な検証や説明資料が必要

2. DO-331(モデルベース開発)の概要

ソフトウェア開発(DO-178C)におけるモデルベース開発適用の考慮点

Simulink等のモデルを使用し自動コード生成する際の追加要求

モデルレビュー、モデルシミュレーション、モデルとコードの一貫性確認

コード生成ツールの認定(DO-330との連携)

自動車業界との類似性

モデルベース開発における品質保証やツール認定(TCL)などの考え方はほぼ共通

DO-330、DO-331はいずれも「ツールやモデルを活用する際の安全性・信頼性をいかに担保するか」を示した補足ガイドラインであり、自動車分野でも同様の課題がISO 26262やAutomotive SPICEなどで扱われています。

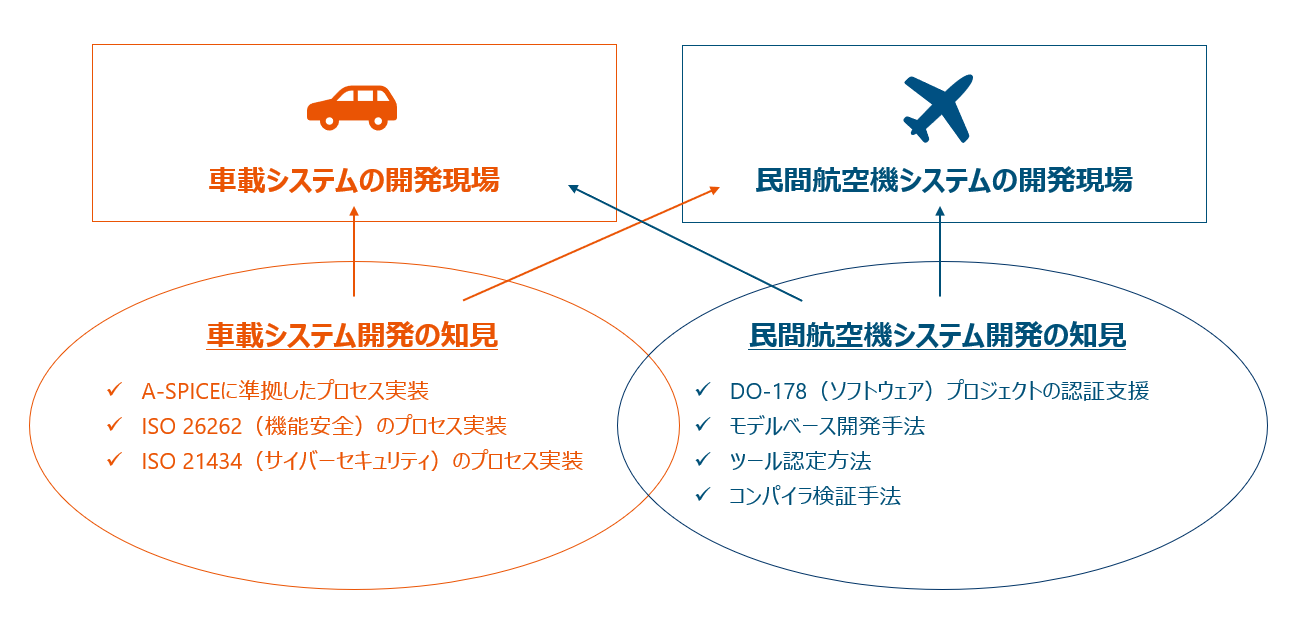

以上のガイドラインを活用することで、航空機のシステム開発では高い安全性と品質を確保し、認証当局の要求にも応えられる体制を整えられます。自動車分野等から参入される場合、すでに持っているAutomotive SPICEやISO 26262の知見と対比させながら学ぶと理解が深まり、かつ迅速にプロセスを最適化できるでしょう。防衛・宇宙分野からの参入においても、従来の品質保証体制を土台としてARP4754Bなどの要求を付加していくことで、民間航空機向けの認証支援や開発プロセス構築を円滑に進めることができます。