サプライヤにおけるTARA実施の現実と課題解決へのヒント

2025年6月27日に、無償セミナー「自動車サイバーセキュリティセミナーシリーズ Vol.3 ~サプライヤにおけるTARAの実施パターンとポイント~」を開催しました。多くの方々にご参加いただき、サプライヤにおけるTARA実施の実情に関する理解も深まる有意義な時間となりました。今回のセミナーでは、サプライヤが入手できる情報によってTARAの実施形態が大きく異なる点に着目し、現場で見られるTARAの典型的な4つのパターンを整理。それぞれの特徴と、どのような工夫が必要となるかについてご紹介しました。

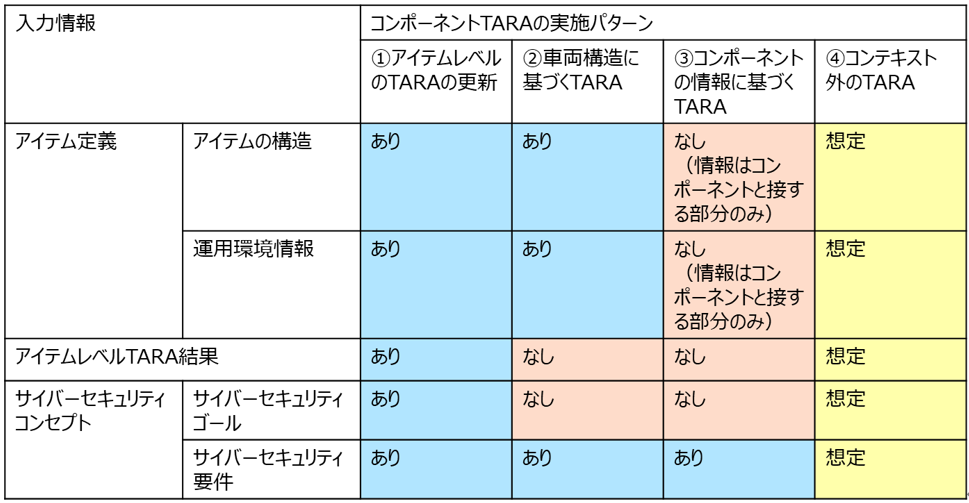

表1. 入力情報によるコンポーネントレベルのTARA実施パターン

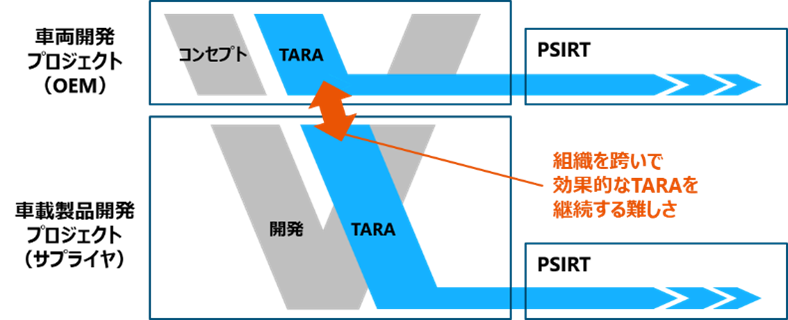

セミナーの中で明らかになったのは、多くのサプライヤが非常に限られた情報に基づいてTARAを実施している(表1パターン③)という現実です。本来TARAは、OEMのコンセプト段階からサプライヤで設計が具体化された段階、さらにPSIRT活動までを通じた継続的なリスク管理を支える要であり、十分な情報に基づく分析が望まれます(図1)。しかし、OEM↔サプライヤなど組織を跨いだ情報共有はかなり慎重に行われる傾向が強く、サプライヤは限られた情報に基づいて創意工夫を重ねながらTARAを実施しています。より実効性のあるTARAを行うためには、サプライヤは機密情報を適切に取り扱う仕組みが整備されていることをOEMに示した上で、自社製品に関連する範囲の情報の開示をOEMに求めることが重要です。しかしながら、現実問題として情報が理想的な形で入手できない場合、TARAの実施範囲や前提条件、判断基準などを個別に定めて事前に合意することが必要になります。

図1. 製品ライフサイクルにおけるTARAの位置づけと難しさ

こうした状況に対応するサービスとして、弊社では「お客様の製品特性に合わせたTARAの仕組みづくり」を支援しています。お客様が得られる情報の内容、粒度や制約条件に応じて、どの範囲でTARA活動を担うべきか、TARAの前提条件や判断基準の定義をサポートし、現実的かつ合理的なプロセス構築をお手伝いしています。リニューアルされた弊社のWebサイトでは、こうしたコンサルティングサービスについてもご紹介しています。興味をお持ちの方はぜひ一度訪れてみてください。(リンク:業界の相場観や個別ニーズに基づくTARAの仕組みづくり)

また、弊社のWebサイトではサービス紹介の他にも、サイバーセキュリティに関する各国法規などの最新動向や、現場での実装のポイントといった情報も随時更新しています。サイバーセキュリティへの対応を継続して行っていく会社様に有益なヒントをきっと見つけていただけるはずです。無償セミナーや座談会などのイベント情報も随時更新しておりますので、ぜひご覧いただき、「少し話を聞いてみようかな」と思われましたらお気軽にご参加ください。

弊社のWebサイトでは、皆さまの活動の一助となる情報や場をこれからも継続的に発信してまいります。

2025/7/3 大野 貴正