HWE.3とHWE.4のレビュー :PAMに対する現場運用の解釈

ハードウェア領域がAutomotive SPICE(ASPICE)に正式に取り込まれてから、まもなく2年が経過します。ソフトウェアやシステム領域に比べ、HWE(Hardware Engineering)プロセスのアセスメント事例はまだ少ないものの、先行して取り組んでいる現場では、徐々に「PAM(プロセスアセスメントモデル)の記述をどう解釈すべきか?」という実務的な疑問が表面化し始めています。

プロセス基礎トレーニングで受講者様からよく質問を受けるのが HWE.3(回路設計に対する検証)とHWE.4(ハードウェア要求に対する検証)における「レビュー活動」 についてです。

- 今実施しているレビューがHWE.3とHWE.4のどちらに該当するのか分からない

- PAMでは「HWE.3/HWE.4で個別にレビューを実施すること」が要求されているようにみえるが、 現場では両方を同時に進めているため、弱みであると解釈されてしまうのではないか

このような声は、PAMがライフサイクル上のプロセス順序を規定していないことに起因し、現場が誤ってPAMに合わせに行こうとしてしまうことが背景にあります。

そこで今回は、HWE.3とHWE.4の検証対象や視点の違いを整理しつつ、「現場の実態に合ったPAMの捉え方」について解説します。

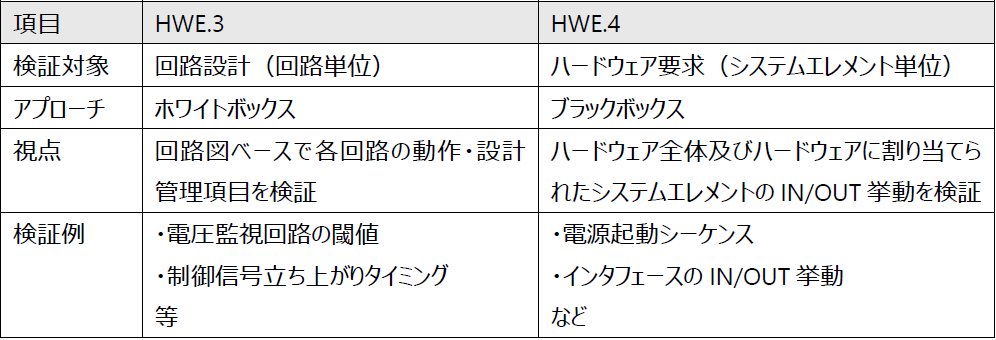

HWE.3とHWE.4、それぞれの検証対象と視点の違い

HWE.4には、振動・熱・湿度などの信頼性試験も含まれますが、これらはシステム領域やハードウェア領域での役割分担が明確になっていることが前提です。

ライフサイクル上は同時並行に起きる現場の実態

PAMでは、HWE.3(回路設計検証)およびHWE.4(ハードウェア検証)それぞれに「レビューの実施」がBase Practice(BP)として定義されています。しかし、HWEプロセスにはソフトウェアやシステム領域における「統合」のプロセスが存在しないため、現場ではHWE.3とHWE.4の活動が実際には同時並行・多層的に進行するケースが一般的です。

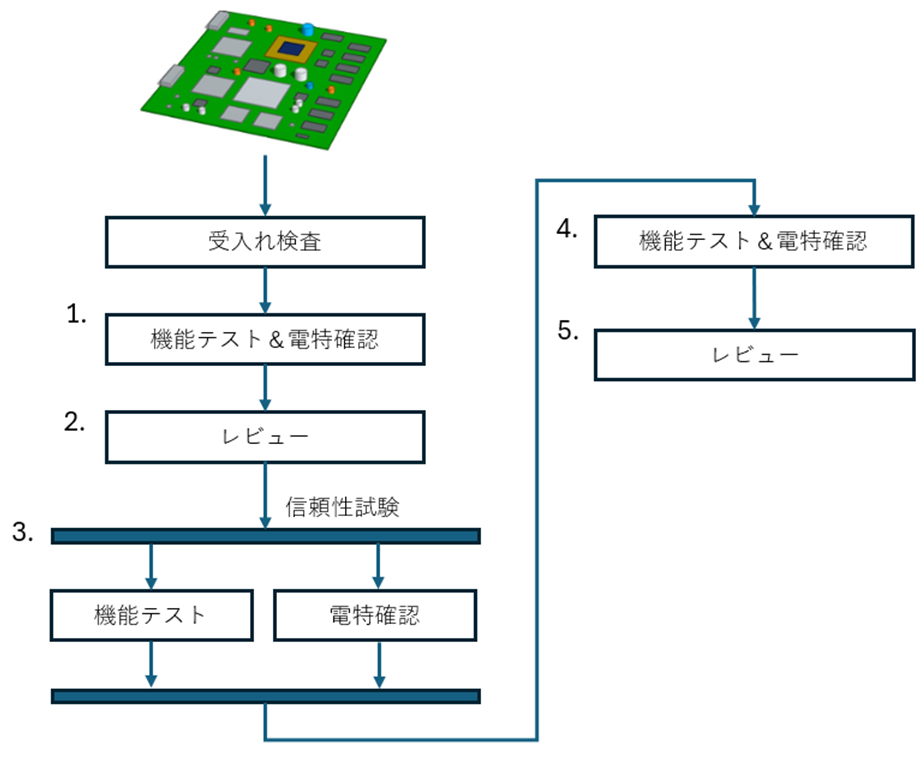

下記に現場の典型的な進め方を示します。

- 各サンプルの初期特性確認

HWE.3(回路検証)およびHWE.4の一部(IN/OUT挙動)による検証を実施する。 - 初期特性レビューと信頼性試験への移行判断

初期特性をレビューし、合格したサンプルを信頼性試験へ移行させる。 - 信頼性試験中の検証

試験特性に応じて、HWE.3およびHWE.4の検証を適宜実施。 - 信頼性試験後の劣化確認

試験ストレスに対する劣化をHWE.3およびHWE.4の観点で検証する。 - 信頼性試験結果レビュー

試験中および試験後のHWE.3(回路検証)およびHWE.4の一部(IN/OUT挙動)による検証結果を基に、試験による特性変化や劣化をレビューする。

このように、HWE.3とHWE.4を完全に分けて段階的に進めることは実際には困難であり、レビュー活動も重層的に重なり合うのが現場の実態です。

アセスメントにおけるBPと「活動実態」のギャップ

- アセッサーの視点

アセスメント時、PAMでは「HWE.3のレビュー」「HWE.4のレビュー」が明確に定義されていますが、現場の流れはそれらを分けて進めることを前提としていません。アセッサーには、活動の順序や形式にとらわれず、「どのタイミングで」「どのような目的で」レビューが行われているのか、現場の実態を汲み取る視点が求められます。 - 被アセスメント側の視点

「アセスメントに合わせてプロセスをPAM通りに構築しなければならない」と考えがちですが、それは誤解です。PAMはライフサイクルモデルではなく、要求される目的や成果物が達成されていれば、活動の進め方そのものを変える必要はありません。自社の開発フローの中で、PAMの要求をどのように満たしているかを説明できるように整理しておくことが重要です。

結論:HWEレビューは「順番」より「目的」と「カバレッジ」

HWE.3とHWE.4のレビューは、ソフトウェアのようにきれいに段階分けできるものではありません。それぞれのレビュー目的がどのプロセス内でどう実現されているか、また、そのカバレッジが十分かを説明できることがアセスメントでは求められます。

- アセッサーは、現場の実態に寄り添い、成果物と活動タイミングの「意味」に注目してインタビューを行うべきです。

- 開発現場は、自社のプロセスを無理にPAMの形に合わせる必要はなく、各レビュー活動でHWE.3とHWE.4の検証結果がどのように扱われ、目的が達成されているかを整理しておけば十分です。

「プロセスをPAMに合わせる」のではなく、「自社のプロセスがPAM要求をどう満たしているかを説明する」 この視点を持つことで、HWEプロセスのアセスメントは形式的な“すれ違い”を感じることなく、スムーズに進行させることができます。

HWEプロセスに対するアセスメントは、「PAMの形に合わせること」が目的ではありません。現場で日々実践している活動が、PAMが求める目的や成果物にどう繋がっているかを“自分たちの言葉で説明できる”ことこそが重要です。現場で培われたノウハウや工夫は、決してPAMに矛盾するものではありません。

むしろ「現場の強みを活かしながら、どう説明すれば伝わるか」を意識することで、形式に縛られない本質的なアセスメント対応が可能になります。アセッサーも現場も、「順番通りにやっているか」ではなく、「目的が達成されているか」に目を向ける。そのスタンスがあれば、HWEプロセスのアセスメントは現場改善の良い機会として活かすことができます。

弊社トレーニングのご紹介

弊社では、Automotive SPICE実装支援コース(プロセス基礎トレーニング)を9月に開催いたします。本メルマガで取り上げたような、単なる規格の説明に留まらず、現場でよく直面する課題や実務での適用ポイントを、講師陣の経験に基づき分かりやすく解説する内容となっております。

「規格を読んでもイメージが湧かない」「実際のプロセスにどう結び付ければよいか分からない」といったお悩みに対し、実践的な視点でご説明いたしますので、ぜひご参加ください。

【リンク】

プロセス基礎トレーニングの概要:https://biz3.co.jp/service/training/8624

お申込み:https://biz3.co.jp/publictraining_category/automotivespiceengineer

2025/8/7 山田 毅

yamada@biz3.co.jp